水害から地域を守る本明川ダム事業 /用地取得率9割に 付替道路整備本格発注

3カ所の長大法面 緑化工法で施工

2021年01月01日(金)

特集記事

その他

1957(昭和32)年7月25日に発生した諫早大水害から63年が経過した昨年、2020年7月豪雨により本明川は約38年ぶりに氾濫危険水位を超過した。幸い氾濫は免れ、内水被害もこれまでより少ないものとなり、浸水被害による避難所での長期密状態も避けられた。行ってきた河川改修や運用の成果だと言える。しかし見方を変えれば、長年にわたる大規模河川改修が行われていても氾濫危険水位に達する降雨。「現況では諫早大水害レベルの水量には耐えられない」それをまざまざと見せつけられ、治水ダムたる本明川ダム早期整備の重要性が浮き彫りとなった。

本明川は急峻で河川延長が短いことから、短時間での急激な増水が発生する。諫早湾干拓が完成するまでは、「日本一短い暴れ川」だった。一方、雨が降らなければ水が残らず渇水となる両方の特徴を持つ。そのため、洪水時の河川水位を低下させ沿川地域を守る「洪水調節」と渇水時の既得水利使用及びに必要な水量を確保する「流水の正常な機能の維持」を目的に、本明川ダム建設事業は1994年に事業着手。2017年2月に損失補償基準協定書の調印式が行われ、この調印から3年あまりで約9割の用地取得が整った。(20年10月現在)。本年度も12件の工事発注が行われているが、今後本格的な事業進捗が図られる。

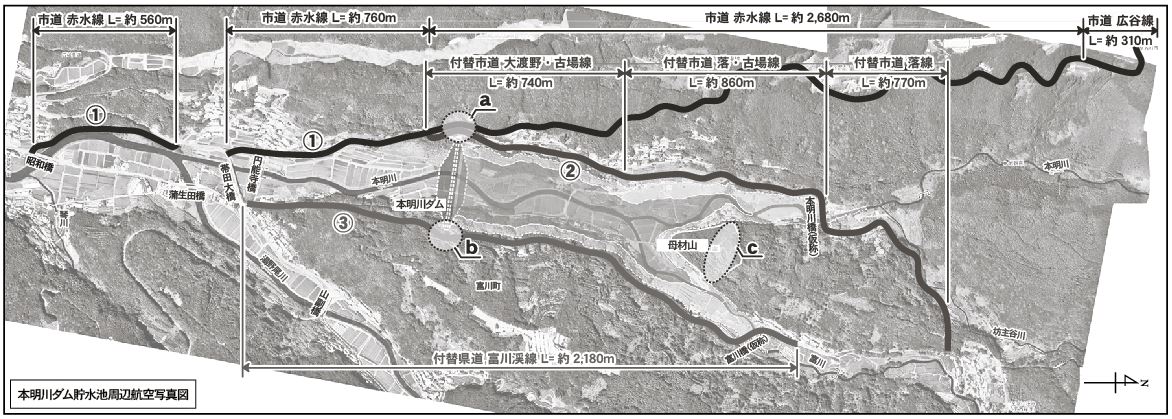

事業工程は一般的なダム事業と同じく、工事用道路および付替道路の整備を先行。ダム西側において①市道赤水線(昭和橋側から延長約560㍍、現道区間を挟んで約760㍍、ダム堤体付近から大村方面へ約2680㍍)、連続して市道広谷線(延長約310㍍)の整備を経て市境の土捨て場に至る市道整備②ダム堤体付近市道赤水線から分岐し、ダム沿いを走る付替市道大渡野・古場線(延長約740㍍)、連続して付替市道落・古場線(延長約860㍍、本明川橋(仮称)新設)、付替市道落線(延長約770㍍)の整備およびダム東側で③付替県道富川渓線(延長約2180㍍)の整備を行う。付替道路整備は全体を約7㍍幅員で実施(一部5㍍)。

うち構造物では、(仮称)富川橋、(仮称)本明川橋、(仮称)落線跨道橋2本を計画。富川橋上部・下部工、落線跨道橋1本(1号)を発注済み、今後、本明川橋上部・下部工(延長約80㍍、幅員約5㍍)および落線跨道橋2号(延長約35㍍、幅員約4㍍)が発注される見通し。ほか、堤体工着工前にはダム下流に管理用橋梁(延長約8㍍、幅員約4㍍)の架橋も計画している。

■ ダム堤体CSGには母材山骨材

里山の現在の風景を生かすよう、道路・ダム全工程で景観を配慮していく。付替道路のルートは土量配分収支の観点からダム湖に沿う形で計画をしていることから、切土での発生土を活用し補強土壁等を構築しながらの整備を行う。3箇所で計画されている長大法面の施工では全面緑化できる工法を採用、現場の表土を使った植生回復を図る。ダム両岸の長大法面は掘削工と一部法面工を発注していく。母材山については堤体材活用の調査段階にあり、掘削工を含め未発注。規模としてはa右岸側の長大法面が直高約35㍍、面積約3400平方㍍b左岸側の長大法面が直高約60㍍、面積約8000平方㍍c母材山斜面に至っては直高約60㍍、約1万平方㍍の規模となる見通しだ。

付替道路整備の進捗後に着手するダム堤体については、当初計画通り「台形CSGダム」とし、本体の骨材として、ダム上流の母材山から採取すべく現在、具体的な調査を実施。現在のところ堤高55・5㍍、堤頂長(ダムの長さ)約340㍍、堤体積(減勢工を含む)約53万立方㍍に変更はないが、止水基盤の詳細検討を実施中。

コスト縮減策として、発生する転石を他事業に活用。発生土砂も仮置きの後、別工事等で有効に活用することで、処分および資材コストを縮減したい考え。総事業費としては当初、約500億円(うちダム堤体226億円)と試算していたが、消費税増税前の試算であり、働き方改革や労務単価の上昇等、現在に至るまでに状況が大きく変化。コスト縮減を図りつつ現在、精査を行っている。