少子化・財政難の中での適切な維持管理・更新/インフラメンテナンス 国民会議・九州フォーラム/今春 長崎で初のピッチイベント開催

2021年01月01日(金)

特集記事

その他

日本のインフラは、高度経済成長期に集中的に整備されため、今後急速的に老朽化が進む。人口減少や財政状況が厳しい中で、いかに適切にインフラを維持管理・更新していくかは喫緊の課題。その課題の解決に向けて社会全体で取り組むことを目指した組織がインフラメンテナンス国民会議だ。

同会議は、国土交通省の社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会での提言後、政府の『日本再興戦略』にも位置付けられ、2016年に正式に発足した。18年には、産官学民の連携を軸に、九州でのインフラメンテナンスに関する▽自治体支援や技術開発に向けた情報交換▽ベストプラクティスの水平展開▽取り組みのマッチングによる課題解決策の構築―などに取り組む九州フォーラムが設立された。

九州フォーラムでは、社会資本の維持管理に関する地域の技術ニーズと、民間企業などが開発した対策工法(シーズ)のマッチングなどを目指した〝ピッチイベント〟を福岡で3回、大分で1回開催。今春には長崎で初めてのピッチイベントを開催予定だ。

長崎でのピッチイベントは当初、20年夏に予定していたが新型コロナウイルスの影響で延期。現在、▽長崎大学大学院工学研究科▽国交省長崎河川国道事務所▽長崎県土木部▽長崎市▽(公財)長崎県建設技術研究センター▽(一社)長崎県建設業協会▽(一社)長崎県測量設計コンサルタンツ協会▽道守養成ユニットの会▽噂の土木応援チーム・デミーとマツ▽(一社)建設コンサルタンツ協会九州支部▽(一社)九州橋梁・構造工学研究会▽九州フォーラム事務局―で構成する実行委員会やWGにより、イベントの内容を検討している。ここで、自治体へのアンケートやヒアリングに通じて、取り扱う技術の絞り込みや対応する技術を調査・検討していく。

現時点では、道守養成ユニットの会の成果報告会と連携し、2~3月にも長崎大学(文教スカイホールなど)で開催する方針。今後、新型コロナの状況を踏まえながら具体的な開催手法などを詰めていく。昨年10月21日に福岡で開かれたピッチイベントでは、長崎大学の髙橋和雄名誉教授がこれらの準備状況を説明した。

■ 【テックシニアーズ】 中小自治体のインフラメンテを技術面から支援―元気なシニア技術者が経験・ノウハウ駆使

九州フォーラムの取り組みで特徴的なのが『テックシニアーズ』。中小自治体が取り組むインフラメンテナンスに対し、技術面から様々な相談にのることを目指した土木技術者集団だ。

昨年10月21日に福岡市で行われた九州フォーラムのピッチイベントで、テックシニアーズについて説明した合資会社防災構造工学研究所の川神雅秀代表社員は、自治体が管理するインフラの延命化は待ったなしの状態であるにもかかわらず「インフラメンテナンスサイクルを回す財源・人材・技術など自治体単独では十分な対応は難しい」と、厳しい実態を指摘。「このような問題意識を共有する仲間が集まり、インフラメンテナンスについて技術面で役に立ちたかった」と、創設の思いを語った。

メンバーは〝現役はリタイアしているが、まだまだ元気なシニアの土木技術者〟で、元大学教授、行政職員、財団職員、建設コンサルタントらで構成(表参照)。「長年培った技術・経験を基に、中立的立場からボランティアで、インフラの基礎的知識・点検診断・補修補強対策などの基本を自治体に直接支援」する事を目指す。構成メンバーの過去の経験から、当面は橋梁や道路・河川構造物のメンテナンス関係を中心に活動する。

具体的な支援内容は、技術者が不足している中小自治体の▽関連技術の基礎知識・技術情報の提供▽構造物の計画・設計の基礎知識の提供▽初歩的な質問、基本事項の確認など▽役所での勉強会などへの講師派遣―を想定。一方で▽施設管理者主催のメンテナンス会議などとの重複▽学協会・各種団体などの取組との重複▽点検作業・補修設計作業・施工管理などの実務を伴う作業▽営利を伴う活動―は対象外とする。

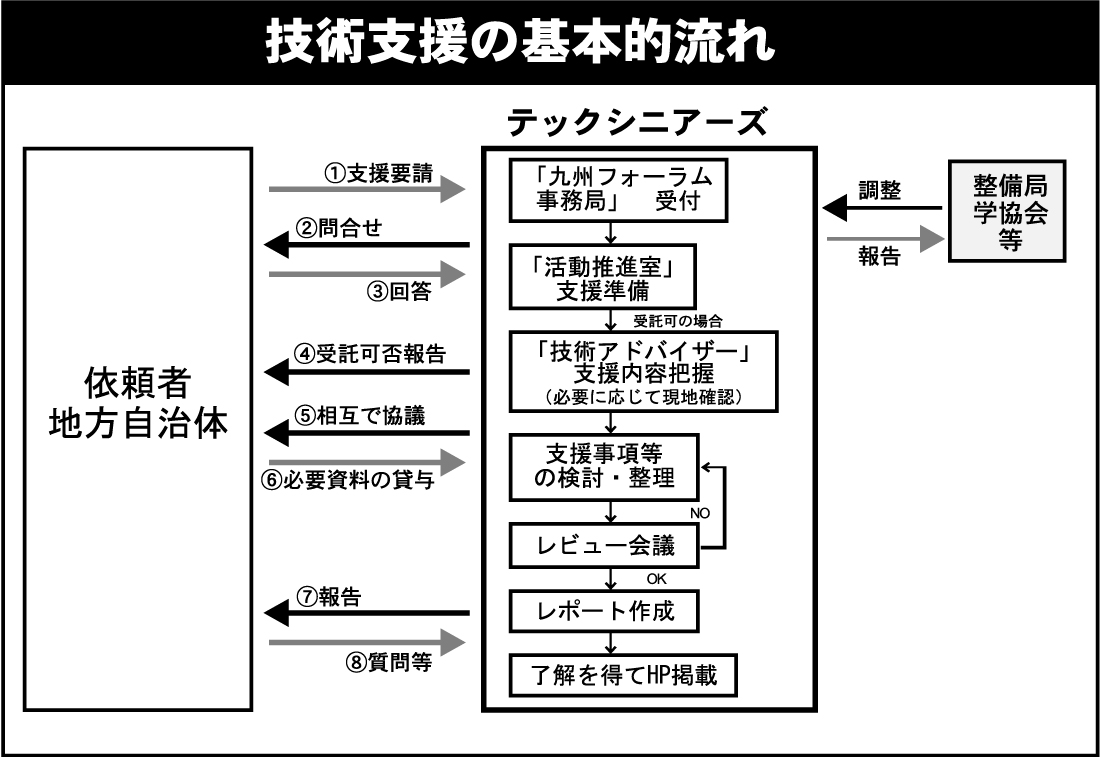

詳細は、九州フォーラム・ホームページの『インフラメンテナンスよろず相談』のバナーから確認可能。活動規約に同意後、技術支援依頼フォームまたは技術支援依頼カードに具体的な相談内容を記入することで相談を受け付ける(その後の流れは図参照)。

川神氏は「自治体のホームアドバイザーとして気軽に相談してほしい」と、フォーラム参加者に呼び掛けた。