【寄稿】国土交通省九州地方整備局 雲仙復興事務所 田村毅所長 /水無川における直轄砂防管理 /毎年約2~4万立方㍍の除石工事を県内企業へ

2020年08月21日(金)

特集記事

その他

雲仙普賢岳噴火災害から29年。国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所をはじめ、多くの関係者らにより今日まで復興活動が行なわれてきたが、山頂部の巨大な溶岩ドームや、昨今の記録的な豪雨で堆積した土砂への対応など、地域にとってはまだまだ同事務所ならびに建設業の力が必要だ。そのような中、同事務所は今年度の水無川における残り区域の直轄砂防事業完了を見据え、6月から『直轄砂防管理』に着手。本紙では、同事務所の田村毅所長へ直轄砂防管理の事業内容や地元建設業への思いを聞いた。

◆本年度着手の直轄砂防管理について

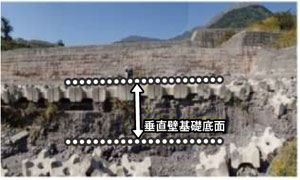

本年6月より着手した水無川における直轄砂防管理の主な仕事としては、①赤松谷川上流域における除石②砂防堰堤の堆砂地における除石③河床低下等に伴う設備補修・修繕④導流堤の補修・修繕及び流下断面の維持―を想定(図1・水無川の砂防管理内容参照)。

このうち、今年度から実施する主な仕事は、①の赤松谷川上流域における除石です。溶岩ドーム崩落等による危険がある警戒区域内での工事が含まれるので、無人化施工技術が必要。この赤松谷川上流域では、毎年約2~4万立方㍍程度の除石工事が必要ではないかと想定しており、長崎県内企業を公募対象とし年間1~2件程度の実施を考えています。なお、警戒区域外に仮置きした土砂を受け入れ地まで運搬する工事を別途実施する可能性もあります。

◆次年度以降の計画について

来年度以降についてですが、赤松谷川上流域における除石は、当面の間は同様なペースで実施していくことになると考えており、これに前述の②~④に挙げた仕事が、状況に応じて加わることになります。また、適切な管理のためには工事だけでなく、流域内における侵食・堆積などの土砂移動状況を把握する「流域監視」、管理従事者の安全対策のための「溶岩ドーム監視」、砂防設備及びその周辺の変状を点検する「砂防設備監視」等も継続していく必要があり、それらに関連する委託業務も実施していくことになります。

◆砂防管理を実施するにあたって

水無川の砂防設備を適切に管理するためには、無人化施工の実施、流域変化に応じた砂防設備の維持管理計画の見直し、溶岩ドーム崩壊等に対する管理従事者の安全対策などの高度な技術が求められます。国直轄で砂防設備管理を実施しなければならない理由もそこにあります。

これらの技術的課題の多くは、これまでも直轄砂防事業の中で取り組んできたことでありますが、例えば無人化施工などにおいて、仕事のカウンターパートになっていただく方々が、全国規模の大手企業から地元企業にシフトしていくものも出てくると思っています。また、砂防設備や周辺地形を3次元データ化した砂防CIMを構築し、ICT施工と組み合わせた除石工事に活用するなど、広範囲の砂防設備を効率的に管理していく工夫もしていきたいと思っています。

地元企業の皆様には、このような新しい技術にも関心を持っていただき、水無川の砂防設備の管理に積極的に参加していただければありがたいと思っています。

◆2017年度から実施してきた地元企業による無人化施工の試験施工

これまでの無人化施工は、構造物の築造を含む規模の大きい工事であることなどから、大手建設会社による施工が一般的でした。しかし、直轄砂防事業の完了後のことを考えると、警戒区域内における比較的規模の小さい除石工事を土砂流出状況に応じて機動的に実施する必要があり、そのためには地元企業でも無人化施工を実施できる体制を作っていくことが課題として浮かび上がってきました。

そこで、17(平成29)年度に長崎県内初の地元企業による無人化施工除石工事の試験施工を実施し、ある程度の技術支援体制があれば、地元企業でも十分に施工できることを確認することができました。

さらに、同年度の試験施工結果も踏まえた上で、2回目の地元企業による無人化施工除石工事の試験施工を19(令和元)年度に実施。そこでは、管理段階において想定される実際の無人化施工除石工事に近い形で実施し、地元企業でも本施工として実施できる見通しを得ることができました。

◆最後に地域住民・地元企業へメッセージを

1993(平成5)年度に着手した雲仙・普賢岳の直轄砂防事業は今年度をもって完了することになります。ここまで事業を進めることができたことは、地域住民や地元企業をはじめとする関係者の皆様のご協力やご尽力のおかげであり、改めて感謝を申し上げます。

一方で、平成新山の山頂に不安定な溶岩ドームが存在し、山腹には大量の火災流堆積物が堆積している雲仙・普賢岳は、地域防災上の注意対象の一つであることは変わらず、国土交通省も水無川の直轄砂防管理という形で関わって参ります。

大きなプロジェクトという形では無くなりますが、新しい技術も取り入れたりしながら、全国的にも例の少ない直轄砂防管理を継続して参りますので、関係者の皆様には、引き続きのご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。