日本建設技術㈱がFWG・透保水性舗装工法が発明協会の会長賞を受賞

ミラクルソルで路面温度低下が持続

2020年01月01日(水)

特集記事

表彰

その他

日本建設技術㈱(本社・佐賀県唐津市北波多、原裕社長)は、建設廃材の板ガラスや容器包装の空き瓶、車のサイド・リアガラスなど、ガラス廃材をリサイクルした多目的環境材料「ミラクルソル」(発泡廃ガラス)を開発。廃棄物を建設分野で有効利用する「低炭素建設技術」として28工法(緑化、土木、水環境工法など)を提案している。このうち、FWG・透保水性舗装工法(ガラス廃材を再資源化した道路舗装構造)が公益社団法人発明協会の2019年度九州地方発明表彰「佐賀県発明協会会長賞」を受賞した。

ミラクルソル工法開発の背景

1990年頃から、リユースが難しい容器包装の廃ガラスびんは年間約150万㌧排出されており、その大半が埋め立て処分となっている。近年、最終処分場の建設が困難な時代になり、ガラス廃材の再資源化技術の確立のため、95年から2年間で比重0・4の緑化保水材と軽量盛土用の新素材を開発した。その新素材をミラクルソルと名付け、建設分野に再利用する構想を練り、自然環境の保護・保全・創出ができる環境に配慮したミラクルソル工法は現在、28工法になっている。

ミラクルソルの構造および特徴

ミラクルソルは多数の内部間隙を有し、軽量かつ強固であり、比重を0・3~1・5、再クラッシャーすることで粒径の調整もできる。また、製造条件により、間隙が互いに独立して存在する独立間隙構造のものと、間隙が連続して存在する連続間隙構造のものが製造できる。

水産養殖のろ過材「クリスタルバイオ」と透保水性舗装や岩盤緑化に使用する吸水性のミラクルソルは、比重が0・4の連続間隙構造を用いる。ミラクルソルの吸水試験結果は比重0・4で質量比の約135%であり、連続する間隙内にバクテリアを増殖し、水分を吸収するため保水性に優れている。

FWG透保水性舗装工法の特性

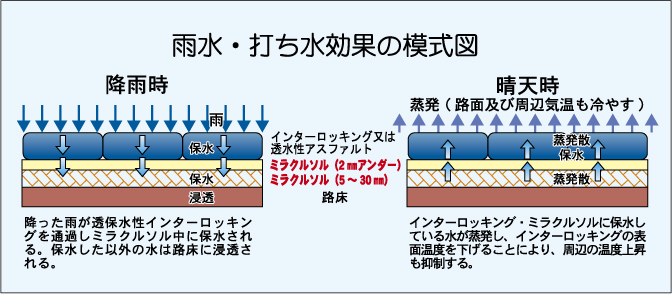

歩道部やパーキングエリアに透保水性舗装を実施することで、降雨や打ち水により、インターロッキングブロックやミラクルソルの層に保水された水分が蒸発し、気化熱により路面温度を低下させ、風の道による熱の排除効果があり、周辺の温度上昇をも抑制する透水と保水機能を合わせた特性を持つ。

ミラクルソルの水分吸い上げ特性

気化熱を発生させるためには継続的に路面が水分を保持しておく必要がある。実験データなどから、透水性アスファルトの下部と透水性アスファルトの間隙の中にミラクルソルの2㍉アンダーを用いることで、ミラクルソルの水分保持機能が増加することが判明している。

透水性アスファルトとミラクルソルの併用

舗装表層が空隙率15・3%の透水性アスファルトで、空隙が大きいためにアスファルト下部のミラクルソル層に保水した水分を確実に毛管現象を発現させ、アスファルト舗装下部のミラクルソル保水層に接触させるため、ミラクルソルの2㍉アンダーを2回に分けてアスファルト表面に散布し、散水することによって空隙内を充填した。

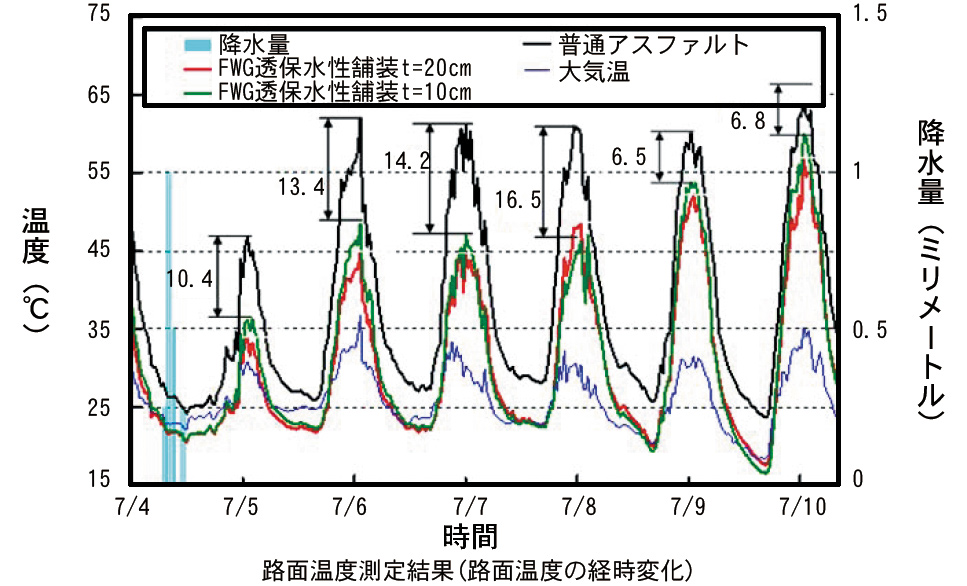

現場施工での6月から9月での温度測定結果から、従来工法と比較してミラクルソルの保水効果により、FWG透保水性舗装工法では最大で約16・5度の温度低下を確認できた。

ミラクルソルを保水層として層厚20―30㌢にすることにより、水分保持量が増加し、長期にわたり路面温度低下を維持させることが可能になる。

道路だけでなく、高速道路のパーキングエリア、公共施設やマンション、一般家庭の外溝部にFWG透保水性舗装工法を施工することにより、外気温度の低下を見込むことができる。

同工法が佐賀県発明協会会長賞を受賞

2019年10月25日に九州発明協会から2019年度の受賞者が発表され、FWG透保水性舗装工法が佐賀県発明協会会長賞(実松新一郎会長)を受賞した。同表彰式が同年11月8日に沖縄県那覇市の沖縄ハーバービューホテルで行われ、原社長に賞状と盾が贈呈された。

同表彰は各地方における発明の奨励、育成を図り、科学技術の向上と地域産業の振興に寄与することを目的に1921(大正10)年に開始されたもので、全国を8地方に分け、優秀な発明、考案、意匠を完成した企業などの功績を称え公益社団法人発明協会が顕彰している。

同工法の効果について、原社長は「駐車場などでは現在のアスファルトの上部から1平方㍍に直径約10㌢の穴を2カ所、路床部まで貫通させ、その中に2㍉アンダーのミラクルソルを締め固めれば、降雨後に路床部の地下水を吸い上げ、路面の温度低下を持続させることができる。廃棄物の抑制にもつながる」と話した。