【寄稿】国土強靱化と道路整備・管理 /国土交通省道路局環境安全・防災課 道路計画調整官 門間俊幸氏(元長崎河川国道事務所長)

2019年08月17日(土)

特集記事

その他

1.防災・減災、国土強靱化

国土交通省において、国民の安全・安心の暮らしの確保は、一丁目一番地の重要な政策課題です。その中で特に自然災害の課題に対しては、長時間かけて復旧・復興を図るという“事後対策”の繰り返しを避け、最悪の事態を念頭に平時から備えを行う“事前防災”が重要となっています。

国の防災への取り組みは、過去の大災害を機に強化されてきました。1959年の伊勢湾台風後に災害対策基本法が制定され、制度的にも防災の概念が明確にされました。また1995年の阪神・淡路大震災では、建物の耐震化、密集市街地対策とともに自助・共助の大切さが理解され、減災の推進が図られることとなりました。

2011年の東日本大震災では、大規模津波による想像を超えた被害、大量の帰宅困難者の発生の事態を目の当たりにし、従来の防災の範囲にとどまらず、国土政策・産業政策も含めた総合的な対策の必要性から、災害に対してしなやかなとなる総合対策として、国土強靱化の取り組みが国を挙げて進められていくこととなりました。

さらに近年は災害が激甚化し、昨年にも7月豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、従来経験のしたことのない事象が発生しました。また今年も2017年の九州北部豪雨のような線状降水帯の恐ろしさを再認させる豪雨が発生しております。また南海トラフ地震や首都直下地震が、今後30年の内に7割以上の確率で発生すると予想されています。想定される国難に屈せず、国民の命と財産を守り、国家と社会を維持していくため、国としても、大きな犠牲と引き替えの教訓を余さず投入し、国土の強靱化を進めなければなりません。

2.防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策

昨年は、豪雨・豪雪や地震などの自然災害により、多くの人命や財産が犠牲になったほか、空港ターミナルの閉鎖、ブラックアウトの発生など、生活や経済に欠かせない重要なインフラがその機能を喪失し、これまでに経験のしたことのないような国民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼす事態が発生しました。

近年発生している激甚な災害で明らかとなった課題に対応するため、昨年9月より電力、空港、道路など国民経済・生活を支え、国民の生活を守る重要インフラが、あらゆる災害に際して、その機能を発揮できるよう重要インフラの総点検を実施しました。その結果を踏まえ、12月に政府全体で「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が取りまとめられました。政府全体では、Ⅰ.防災のための重要インフラの機能維持及びⅡ.国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持の2つの観点から、特に緊急的に実施すべきハード・ソフト対策として、160項目を3年間(2018年度~2020年度)で集中実施することとなりました。3か年緊急対策の事業規模として、政府全体で概ね7兆円程度(国費3兆円台半ばを想定)とされております。予算については、対策として速やかに着手すべきものについては、2018年度補正予算により対応しております。2019年度及び2020年度予算では、臨時・特別の措置を活用することとしております。2019年度予算では、2018年度第2次補正予算と合わせて国費約2・4兆円(国土交通省では1・4兆円)を通常予算とは別枠・上乗せで予算を確保されております。全体で概ね7兆円程度の事業規模に対し、2年目となる2019年度で5兆円、約7割を確保することとされており概ね順調に進捗しています。

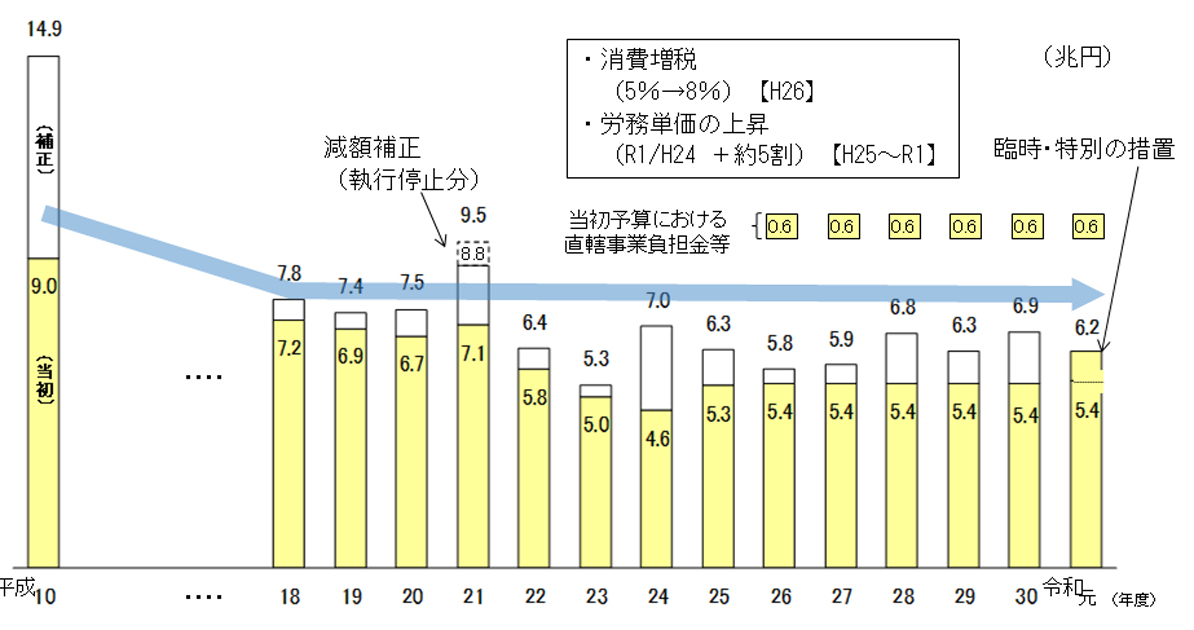

図―1の公共事業関係費(政府全体)の推移をご覧いただければ、当初額を見ると平成10年度には9・0兆円あった公共事業関係予算は、平成24年度の4・6兆円まで、約半分になるまで減り続け、現政権となった平成25年度予算以降も平成30年度予算まで、横ばいで推移していたことが分かります。この度、3か年緊急対策の臨時・特別の措置は、当初予算を増加させたという事実からも財政政策上も大きな意味があるといえます。加えて予算の追加は、今まで補正予算など1か年での対策でしたが、「3か年」の複数年の計画策定とその予算措置となったことは、道路整備5か年計画が廃止された2002年以来の画期的な計画上の出来事といえます。

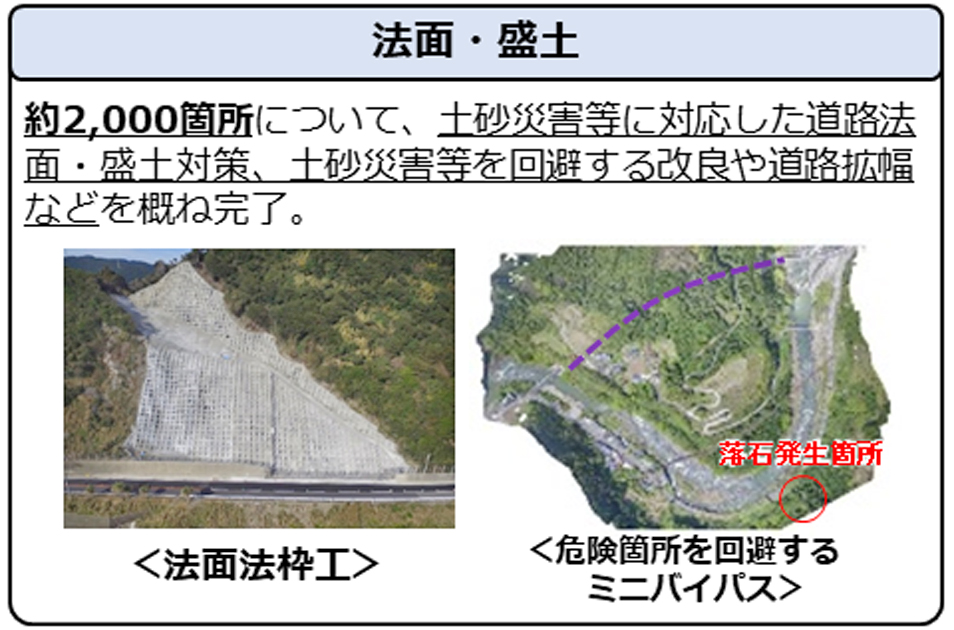

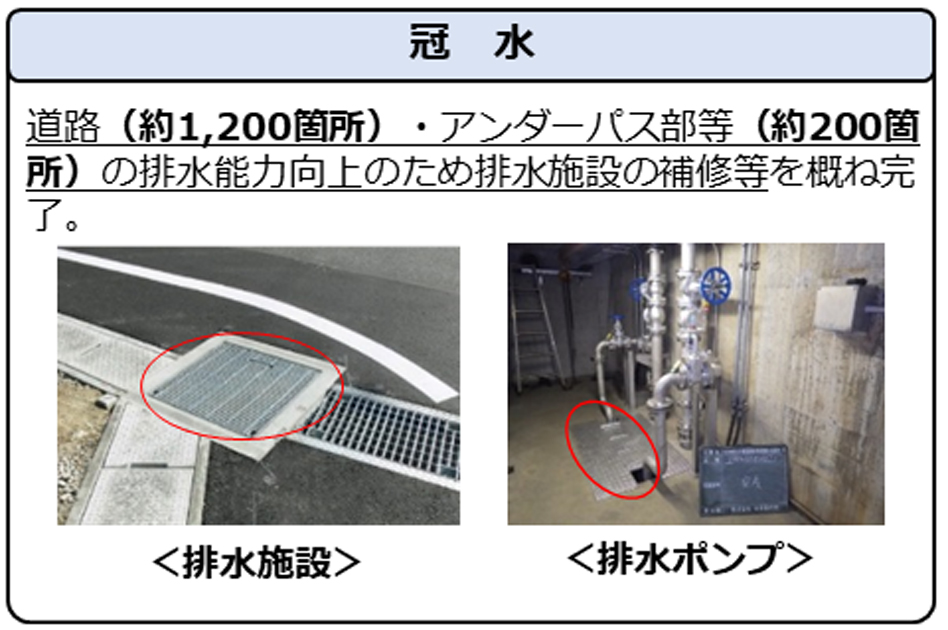

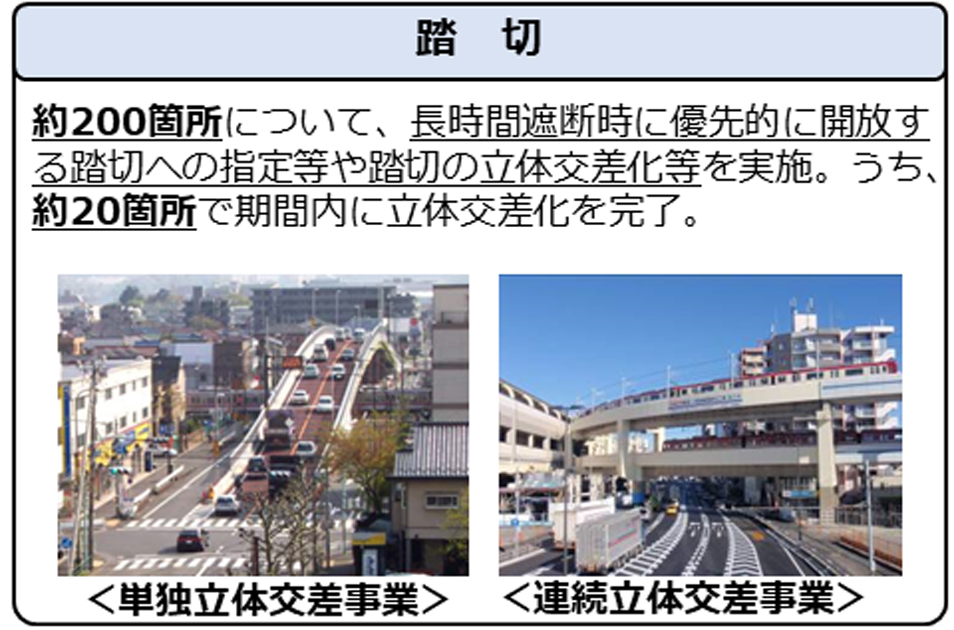

3.道路の防災・減災、国土強靱化

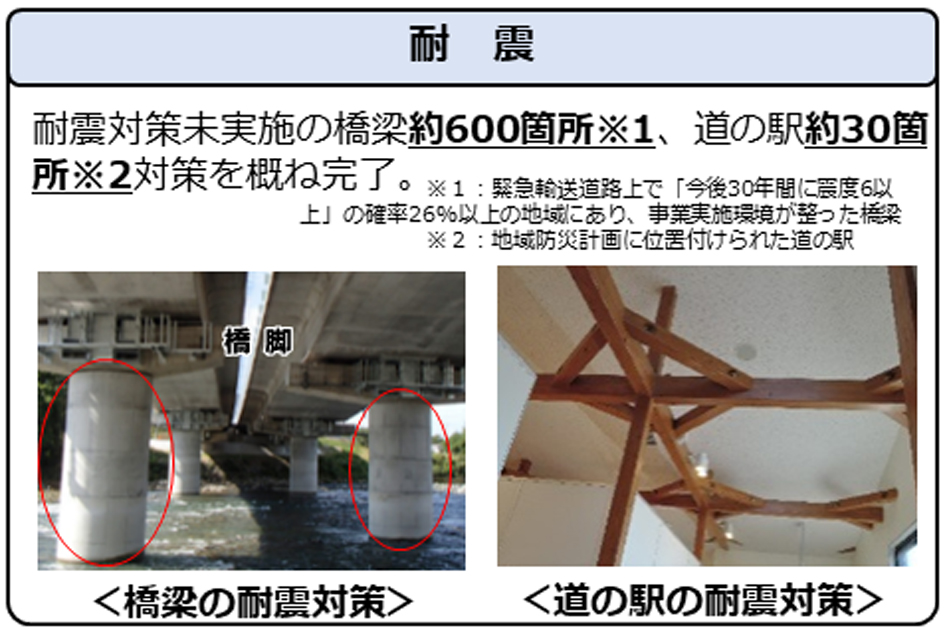

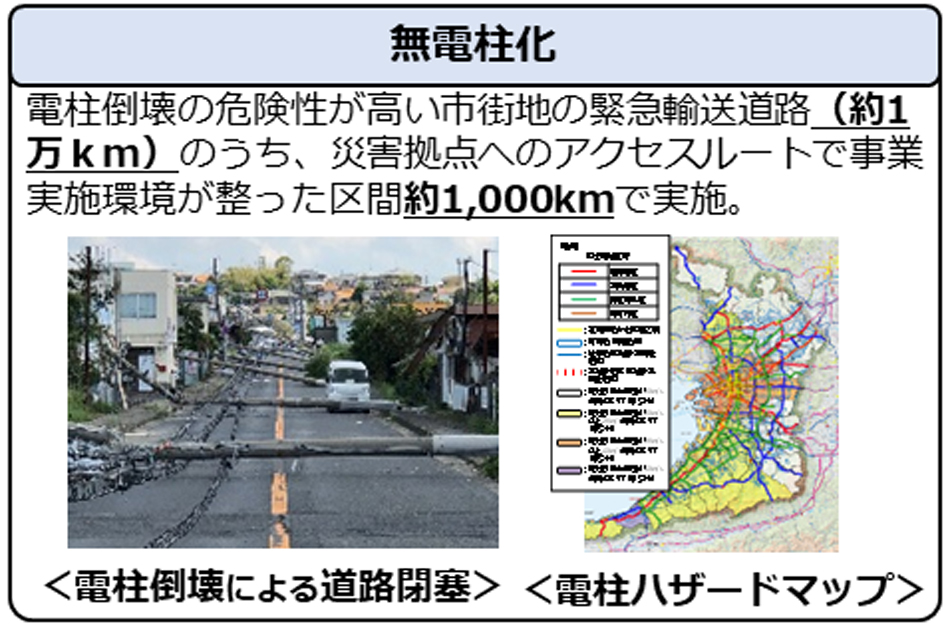

3か年緊急対策のうち、道路関係では、重要な基幹ネットワークが分断するなどネットワークの機能停止による物流・人流の甚大な影響が発生する事態及び基幹的交通から地域交通網まで、道路インフラが長期間にわたり機能停止する事態を回避するための対策等を実施することとなりました。例えば具体的には、7月の西日本豪雨では、広島県呉市における高速道路と鉄道が並行するような区間に対して、法面が崩落し、被災を受けて、両者とも交通機能が途絶されることとなったことを踏まえ、社会的影響のある法面や盛土の点検を実施し、対策を検討しました。そのほか、7月豪雨における幹線道路の冠水、大阪北部地震で踏切の長時間にわたる遮断、北海道胆振東部地震におけるブラックアウト、近年の豪雪における車両滞留、台風第21号の際の強風による市中の電柱倒壊など、道路交通の機能遮断による被害等を踏まえて、図―2の8項目(「法面・盛土」、「冠水」、「踏切」、「停電・節電」、「越波・津波」、「耐震」、「豪雪」、「無電柱化」)の緊急対策を実施することとなりました。

さらに高速道路の山陽道や高知道、関空連絡橋での被災事例でも示されたとおり、4・6車線道路は、2車線道路に比べて、被災したとしても災害復旧が早期に行え、交通機能を回復しました。そういったことも鑑み、財政投融資0・5兆円を活用し、高速道路の暫定2車線の4車線化などの機能強化を推進しています。昨年度改正された道路法により制度導入した重要物流道路の指定とあわせて、安定的な輸送を確保するための機能強化が図られます。

19年度の道路関係予算として、佐賀県については、臨時・特別の措置分は約14億円で、通常+臨時・特別の措置分の対前年通常予算比は1・12、長崎県については、臨時・特別の措置分は約35億円で、通常+臨時・特別の措置分の対前年通常予算比は1・20を確保しています。

4.今後の必要な対応

今後、3か年緊急対策を着実に実施することが重要であり、進捗状況や達成度合いなどをフォローアップすることとなっております。まだ執行が始まったところではありますが、対策の効果を示していくことが求められます。例えば、昨年の台風第21号で大阪湾では、かつての1961年に発生した第2室戸台風を上回る既往最高潮位を記録しましたが、着実な高潮対策により、既往最高潮でも浸水被害を防止しました。13万戸が浸水しまたしが、その後の海岸、河川堤防、水門の整備や適切な管理により、今回は市街地の高潮浸水を完全に防止しています。被害防止の効果は約17兆円と推定されております(「国土交通省水害レポート2018」より)。この事前防災を施すことにより、事後のコストが大幅に軽減されることを示していくことが事業への理解に有効となります。

国民の安全と安心を確保し、不安をぬぐえるようにするためには、国土強靱化は3か年で終了するのではなく、一朝一夕では実現できないこともアピールすることも必要かと思われます。さらに誌面の関係上、言及はできませんが、防災・減災だけでなく、大津市の交通事故等を踏まえた交通安全、点検2巡目を迎えた老朽化メンテナンスも喫緊かつ重大な課題です。また佐賀・長崎地方でも有明沿岸道路、西九州道、島原道路、西彼杵道路等のミッシング区間の解消、佐世保道路、長崎道路等4車線化など、地域のネットワークと強靱化向上に資する整備など、まだまだやらなければならないものがあると認識しております。

そのためには予算確保が引き続き肝要であり、今後は、3か年緊急対策の執行にあたっては、早期に対策を実現し、対策のフォローアップ・効果も踏まえて、緊急性・必要性を主張することが重要です。また地域の実情を熟知され、インフラ整備にあたってこられた皆様方、地域の建設業界と地域防災力向上は、切っても切れない関係です。人手不足や資材単価高騰等の中、大変とは存じ上げますが、今後とも、国土強靱化の早期対策実施について、皆様方のご協力をお願いいたします。