長崎県再生可能エネルギー推進フォーラムより「社会に求められる地域の建設業とは」 /エネルギーインフラや環境・福祉の視点も

2019年08月17日(土)

特集記事

その他

国土の強靭化に向け、地域の安全・安心の担い手である地域の建設業。その役割をしっかり果たすには、道路や水道などのインフラの整備・復旧の視点だけでなく、エネルギーインフラの整備・維持管理の視点も必要になる。それは、東日本大震災時の計画停電や、昨年の胆振東部地震時のブラックアウトなどの大混乱からも分かるように、エネルギーの安定的な供給は、社会生活にとって不可欠な要素となっているからだ。

このような中、県は7月末に『長崎県再生可能エネルギー推進フォーラム』を長崎環境・エネルギー産業ネットワークと共催。冒頭、県産業労働部の廣田義美部長は、フォーラムの目的を「再生可能エネルギーを活用することで、地域課題の解決につなげる」と発言。特に今回、産業ネットワークとの共催で「自治体と県内企業が力を合わせ新たな技術開発やビジネススキームの創出を目指したい」と期待した。地域の安全・安心だけでなく、活性化や雇用も担う、地域に根付く建設業としても注視すべき事項といえる。当日の内容を詳しく紹介する。

エネルギーミックスへ長崎は木質バイオマス

フォーラムでは、国際環境経済研究所所長で、常葉大学経営学部教授の山本隆三氏が『再生可能エネルギーの光と影/再エネ導入拡大のためには何が必要なのか』と題して基調講演。山本教授は、1995年に国民一人当たりのGDPが世界3位だった日本が、今や世界42位まで下落している大きな要因として、日本の産業構造を挙げた。製造業の衰退で、就業人口が医療・福祉(介護)分野に移行し「儲けられる産業で働く人が減ったため」とし、再生可能エネルギー分野で製造業の再興を訴えた。

再生可能エネルギーに力を入れるのは、今の日本のエネルギー政策に安全保障上問題があるため。石油に頼り過ぎており、「(タンカーの航路である)ホルムズ海峡で何かあれば、世界中で影響を最も受けるのは日本」と指摘。再生可能エネルギーのほか、原発も含めた、さまざまなエネルギー源で電力供給を賄う〝エネルギーミックス〟に取り組むべきとした。

再生可能エネルギーのうち太陽光発電については、土地代が安く、日照時間も長い九州に集中したことで〝出力制限〟が行われたことを挙げ、バランスを考えた整備の重要性を強調。また、再生可能エネルギーが増えて、火力発電所の稼働率が下がると、市場原理により、施設が老朽化しても更新されない可能性があると指摘。当面は、補完電力として火力発電の機能を維持し続ける政策も必要だとした。

長崎に対しては、出力制限がある太陽光発電や、送電線の整備が必要な洋上風力よりも、豊富な森林資源を活用した木質バイオマス発電のポテンシャルを提示。現在、オーストラリアやドイツ製に頼っている同発電に必要な特殊なボイラー設備を、県内の造船技術で開発することを提案。木質バイオマスを安価に実現する方法を大学などと共同研究して一大産業化すれば、雇用面の効果もあるとし、「大都市圏以外は地域経済が潤うほどのお金が落ちない観光産業に力を入れるよりも、バイオマスに注力すべき」とした。

再エネの地産地消で地元の恩恵実感へ

フォーラムでは地元企業の事例も発表。五島市民電力㈱の橋本武敏代表取締役社長は『地域新電力による再生可能エネルギーの活用』と題し、同社の取り組みを説明。

会社設立に際しては、「オール五島で検討するため」五島市再生可能エネルギー推進協議会を立ち上げ、実行部隊として五島市再生可能エネルギー産業育成研究会を設置。16年度~18年度の農林水産省「農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業」での取り組みも経て、昨年5月に設立に至った。資本金は3210万円。出資者は48の地元企業・団体・個人。五島市は第三セクター五島風力発電㈱経由で間接的に出資している。

企業理念は『五島の自然エネルギーで未来をつくる』。再生可能エネルギーの恩恵を地元企業や市民が広く実感できる地域社会の創造や、地域で生み出された電力と資金の地域内循環・地産地消による新たな産業と雇用の創出。安定した電力の供給と誠実な経営で地域に愛される会社。これまで資金が島外で循環していた電力事業を、再生可能エネルギーの地産地消で、島内で広く恩恵を実感できる「五島モデル」の創造を目指している。

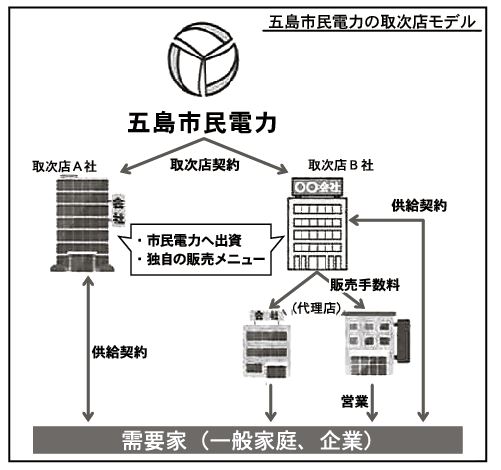

具体的には、五島で発電され電力を販売できる契約(特定卸供給)をし、市内取次店を経由して安価に電力を販売。設備の建設・メンテナンスを地元企業で進める。このうち取次店は、五島市民電力に出資した市内の事業者と契約。各取次店が、独自のメニューで、代理店などを介して企業や一般家庭に電気を販売する。このことで、資金の地域還流や顧客を拡大。固定費の削減による経営リスク低減や、取次店の既存事業との相乗効果による雇用の維持・拡大にもつなげたい考えだ。

動き出した五島モデル。橋本社長は、今後の課題として▽市場価格の変動への対応(固定費の削減、運転資金の確保、取次店との連携・信頼関係)▽価格競争に巻き込まれない対応(訴求力のある販売メニューの開発、地元に支持される地域貢献事業の展開、五島市との連携)▽雇用の創出(取次店既存事業との相乗効果(間接雇用の創出)、販売対象地域の拡大(関東、関西)による外貨獲得、島外外注業務の自前化(ノウハウの習得・設備投資)―を提示。「五島市内には出来るだけ安く、五島市外には付加価値をつけて電気を販売したい。使いたいと思ってもらえるメニューを開発中だ」と意気込みを語った。

研究機関と共同事業福祉を取り込む体制も

最後に登壇した㈲県央リサイクル開発の梅本昌秀代表取締役は、「産業廃棄物の地場リサイクル取り組みと福祉との融合を目指して」と題して発表。広く環境、さらには地域に根付く企業としての取り組みを語った。

まず、長崎のリサイクルの課題として▽西の果てに位置するため、物量が少なくスケールメリットを生かせない▽小規模排出事業者が多く、持ち込まれる品質がまちまち▽大消費地までの輸送コストが大きい―などを挙げ、これらの理由から同業他社から持ち込まれることも多いとした。

「すべての廃棄物をリサイクルしよう」との思いで、成分分析・定性分析などを行い、汚染物質がないことを確認するとともに、さまざまな研究機関と連携。長崎大学や窯業技術センターと共同で石膏・焼却灰・汚泥のリサイクル材を開発。またクレーバーン技術研究所と、スラグから多機能環境資材のセラミックスパネルを開発している。

さらに、陶磁器で有名な波佐見町の廃石膏型の地域循環モデルも検討。波佐見町では長年、町の処分場に投棄してきた歴史があり、事業者のリサイクルに対する意識が低いという。▽公共が関係していないため、処理設計単価が無い▽零細・高齢事業者が多くリサイクルのコスト負担が難しい▽窯元や型屋、生地屋など分業制のため責任の所在があいまい―といったリサイクルを阻害する要因もある。

これらの問題の解決に向け、廃石膏型を中間処理し、土壌改良や特殊セメント用だけでなく、農地改良向けに利活用。陶磁器ブランドとの相乗効果で農産物ブランドを展開。併せて、農地改良製品工房の新設など後継者が着実に増える仕組みづくりをはじめ、地域が一体となった展開を検討中だという。

同社ではさらに福祉事業も展開。「日本は社会問題への取り組みを行政・税に押し付け過ぎ。官と民が独立した2極として2元的に進めるべき」との考えの下、社会福祉法人を25年前に立ち上げた。就労支援B型事業所や相談支援事業所、生活介護援助事業所を運営。「すべての事業に福祉を取り込む協力体制のビジネスモデル」を進めている。