佐世保市、長崎県に続き3自治体目

県建造物解体工業会が「災害に関する協定」を長崎市と締結

2020年01月28日(火)

特集記事

その他

今から25年前。1995年1月17日、5時46分52秒。兵庫県の淡路島北部沖の明石海峡を震源にM7.3の兵庫県南部地震が発生。後に「阪神・淡路大震災」と言われるようになるこの大災害の犠牲者は6434人に達し、後年に「東日本大震災」が発生するまで戦後に発生した自然災害の中でも最悪とされた。

現在。今後いつ発生するかもわからない「南海トラフ巨大地震」は。とある予測によると、最大クラスの地震が起きた場合、関東から九州にかけての太平洋沿岸の広い地域を、10㍍を超える大津波が襲うことが想定されている。災害対策に関する法整備等が進む中、日本全国で地方自治体等と民間企業あるいは団体との間で、復旧作業の迅速化を図る「災害に関する協定」の締結が様々な地域で進んでいる。

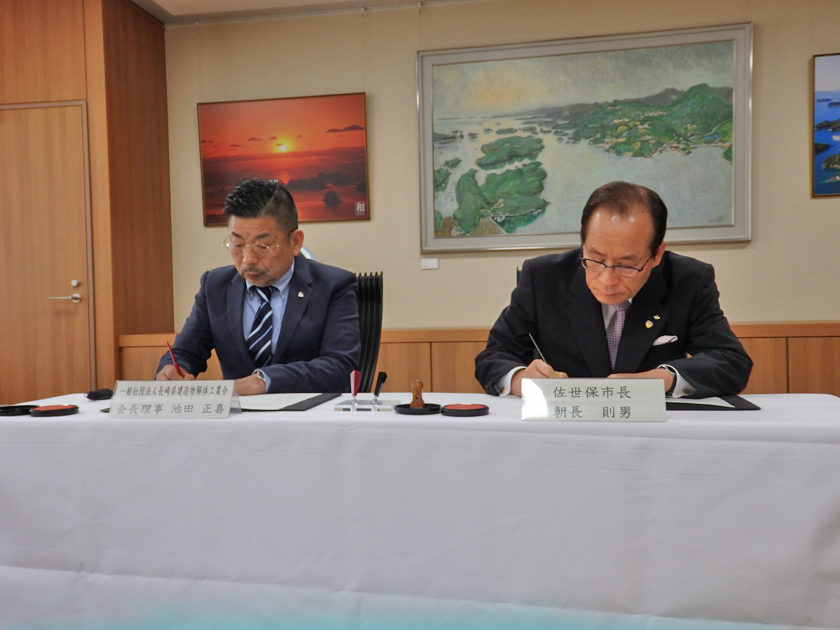

昨年11月末、(一社)長崎県建造物解体工業会の池田正喜会長理事と長崎市の田上富久市長との間で「災害時における被災建築物等の解体撤去等の協力に関する協定」の調印が交わされた。県建造物解体工業会にとっては、今回の締結で佐世保市、長崎県に続き3つの地方自治体との間で協定を締結したことになる。

調印式に先立ち、あいさつに立った田上市長は、「日頃から事業を通じて社会に貢献頂いていることに感謝したい。その中で培われた専門的なノウハウや、技術を災害時に役立ててほしい。一度災害が発生し、復旧作業を進める上で、どうしても支障となる建物等の解体といった状況が想定される。そういった危惧がある状況での今回の協定は、有意義かつ非常に心強い。

今後は、市の防災都市づくりに積極的に参画して頂き、共に住民の“安心・安全”を構築していってほしい。近年にも発生が予測されている“南海トラフ巨大地震”の想定を見ると、災害が巨大化、かつ非常に広範囲に及ぶ―という状況がある中、どうしても不安要素が大きくなります。そして、日頃からそのための備えや準備をどうしていくか―が大事なことになります。実際に発生した場合の“備え”を万端にするためにも得意分野を活かして、この協定が意義あるものにしていきたい」とあいさつ。

これを受けて、池田会長理事は、「この日を待つまで間、県内で発生した災害を自分なりにつぶさに研究してきましたが、その悲惨な状況を知るにつれ、身が震えるのと同時に、引き締まるのを感じました。もちろん、災害はないに越したことはないですが、発生した事後に我々に何ができるか、そして何をすべきか―の細部を改めて詰めていきたいと考えています。そういった意味では今日、この時からがスタートだと考えています」と、唇を引き締めて新たな気持ちを表した。

意見交換会での話し合いでは、田上市長が「災害が発生した場合、倒壊家屋やガレキの撤去等は、初動活動が非常に重要だと考えています。先ほど“準備や備えが何より大事”と話しましたが“安全”が物的なものに関わっているとするならば“安心”は、心に関わってきます。協定を結ぶことがこの“安心”につながるようにしたい」と述べた。

池田会長理事は、災害に関する協定が佐世保市を皮切りに県、そして長崎市で3自治体目であることを報告し、「自分たちでできることをこれからも考えていきたい。各自治体が抱えている空き家問題なども視野に入れ、台風などの災害時には一時避難所として活用できないか―ということも、自分たちなりに考え、すでに動き出しています。“遠くの親戚より近くの他人”という言葉がありますが、初動活動はまさにスピードが肝心だと思っているので、会員間でも互いに協力していきたい」と述べた。

▽2018年4月3日佐世保市役所応接室にて

佐世保市の朝長則男市長は、「倒壊家屋や、ガレキの撤去等は初動活動において非常に重要。地域の方々や自衛隊、消防団員の力も当然必要だが、地元で重機を持っている各会員企業にさらに力添え頂くということは大きな助けになる。また、協定締結が県内で佐世保市が第1番目ということにも感謝したい」と、協定の意義を述べた。

▽2019年1月28日長崎県庁内にて

長崎県の豊永孝文危機管理監は、「近年の自然災害の状況を見ると、熊本地震、九州北部豪雨、18年の7月豪雨や、北海道胆振東部地震のように、全国各地で毎年のように大規模な自然災害が発生、甚大な被害が起きている。19年も年明け早々に熊本県和水町で地震、あるいは鹿児島県口永良部島での爆発的噴火が発生した。こうした自然災害は多様化・頻発化しており場所や時を選ばない。多くの半島や離島を抱えている本県においても大規模災害における防災対策は極めて重要な課題だ」と数々の例を挙げて協定の重要性を話した。