針尾送信所建設1000年記念『巨大ジオラマ作りを追う!』 /佐世保工業が2年7カ月かけて完成

2023年01月04日(水)

特集記事

その他

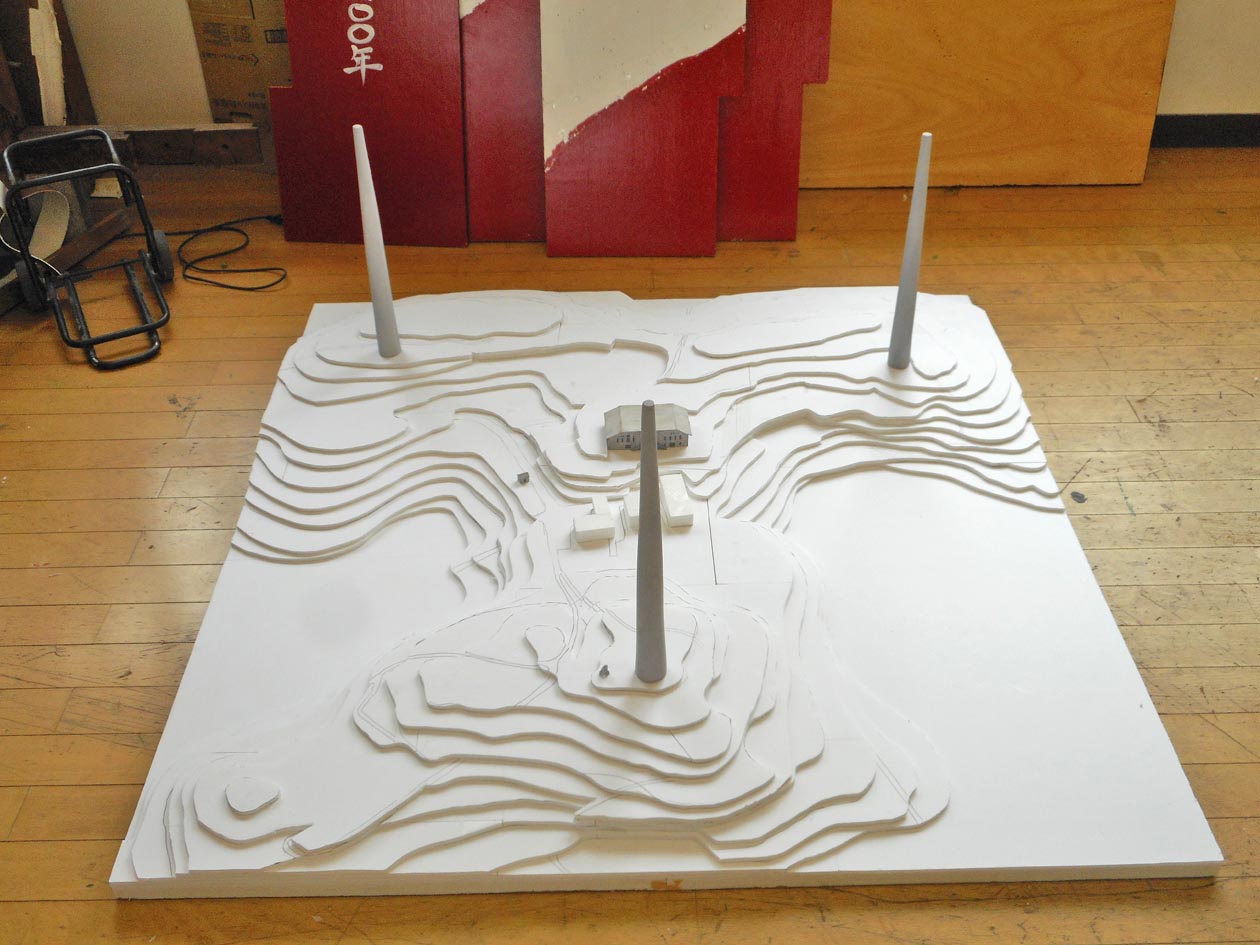

旧日本海軍の無線施設として建設され針尾送信所は、2022年に建設から100年を迎え、昨年は様々な関連イベントが行われた。このうち、11月3日の『針尾送信所建設100年記念シンポジウム』で、巨大なジオラマが初披露された。このジオラマは、長崎県立佐世保工業高等学校建築科の生徒15人が、福田顕教諭の指導のもと完成までに2年7カ月を要した。

ジオラマとのかかわりは、20年3月に佐世保工業高校建築科の永尾剛教諭と福田教諭が佐世保市教育委員会文化財課から相談を受けたことからはじまる。「針尾送信所を訪れる人々が高齢となり、無線塔の近くまで行けないこともあって、高齢者や体の不自由な人にも無線塔のスケール感や周辺の様子が分かるようにジオラマを作って欲しい」という内容で、「建設100年を記念して地元の高校生にも携わって欲しい」という思いも同時に感じたという。両教諭はその場で承諾。早速ジオラマづくりがスタートした。

■20年度■

20年度は、4月から新3年生が課題研究として「針尾無線塔のジオラマ作り」が与えられた。この時の3年生、浦郷みゆさん、河口雄介さん、川下舞鈴瑛さん、土田友希さん、平林眞羽さん、山口明日香さんの6人組が立ち上がり、制作することになった。

まずは、生徒たちは針尾送信所についてほとんど何も分からなかったので、実際に現場に行くことにした。ただ行くだけではなく、市文化財課の松尾秀昭主査に送信所に関する資料の提供と当日のガイドをお願いした。現地では、施設や周辺の見学はもちろんのこと、資料に載っていない見張所を計測した。学校に戻り、建築科として得意とするCADソフトを使って計測した見張所を図面化し、ジオラマ作りに必要な情報を備えた。

最初に手掛けたのが無線塔。福田教諭もどう作ればよいか分からず、インターネットやユーチューブなどで検索し、様々な情報を収集し、作り始めた。材質も発泡スチロール、紙、木などが考えられたが、木は乾燥すると割れてしまい、強度の問題もあることから、試作品を20本以上作った。試行錯誤の結果、スチレンボードで芯材を作り、芯材の間を竹ひごで埋める手法で作ることにした。竹ひごは円錐状の直径をサポートするため、強度が保たれる利点がある。これに漆喰を塗り付け、乾燥したら削る作業を繰り返し、塔の美しい曲線や直径の変化を意識しながら、何度も何度も微調整した。この美しい無線塔ができるまで、試作品から半年を要した。

次に建物の電信室、油庫、見張所の制作に取り掛かった。300分の1のスケールで作るととても小さいが、複雑な部分までしっかり再現。建築物や構造物は生徒たちが得意とする分野なので、小さくて扱いにくいところ以外は苦労するところはなかったようだ。

次に縦横145㌢の巨大ジオラマの土台作りに取り掛かった。送信所周辺の等高線を地図から計測し、等高線通りにスチレンボードを切り出し、積み重ねて土台の基礎を作った。

20年度の3年生はここまでを作り、次の年の3年生へバトンタッチした。

■21年度■

この後を21年度の3年生、上村妃向さん、倉富亮馬さん、熊本翔明さん、長江夢叶さん、吉川美琴さんの5人組がバトンを受けた。

とにかくまずは、現地を見る、知ることから始めた。土台ベースには段差があり、これを無くすため珪藻土を塗り、地図や当時の写真を確認しながら山、林、畑作りなどに取り組んだ。珪藻土を塗ってヤスリで削り、調整した土台に森と砂地などの境界線をしっかり確認しながら作り込んでいった。道路は、マスキングテープで縁取り、絵具で着色しながら道路用のパルプロックを使って仕上げた。草地は緑色のパウダーを使い、均一にムラができないよう仕上げて行かなければならないのでとても気を使ったようだ。送信所周辺には佐世保市の特産であるミカン畑が多く、畑の畔や周囲の石垣なども全て手作り。石垣の石は、米粒くらいの大きさに紙粘土を丸め、着色し、一つ一つピンセットで付け、土は土用のパウダーで、森はシーナリーパウダーなどで土台に色を付けていった。

21年度の3年生は約70%の進捗で、次の年の3年生にバトンタッチした。

■22年度■

この後を22年度の3年生、楠本俊介さん、小林凌馬さん、吉川愛香さん、吉村和香さんの4人組がバトンを受けた。

仕上げとなるため、ジオラマの手直しや微調整を行うことが主な作業内容。作業に入る前に文化財課の松尾主査に確認してもらうと、“実際は電信室の配置が石垣に囲まれ、低くなっている”と指摘を受け、そこをやり直した。せっかく作った土台であったが、カッターでくり抜き、粘土を敷き、深さを調整した。調整作業はとても地味で大変な作業だが、ジオラマの完成度を左右する大切な部分なので緊張感を持って取り組んだ。工事でいう竣工検査に合格するためにがんばったようだ。

また、無線塔上部には“かんざし”と呼ばれるものがあったが、現物は1980年から82年に老朽化と安全・落下防止のために撤去された。このかんざしの再現にも取り組んだ。実物は鉄製で、一辺18㍍の正三角形で重さ約9㌧もあった。まず、CADで図面を書き、スチレンボードに貼り付け、カッターで切り取った。切らないでいい部分まで切ってしまい、何度も作り直した。様々な微調整を経て、ようやく完成し、シンポジムで披露された。

11月4日には、針尾送信所電信室内に飾られ、一般公開された。来場者からの反応も良く、素晴らしい出来ばえで、よくわかるなどの声が寄せられ、SNSでも広く発信されているようだ。